Daniel Inclán

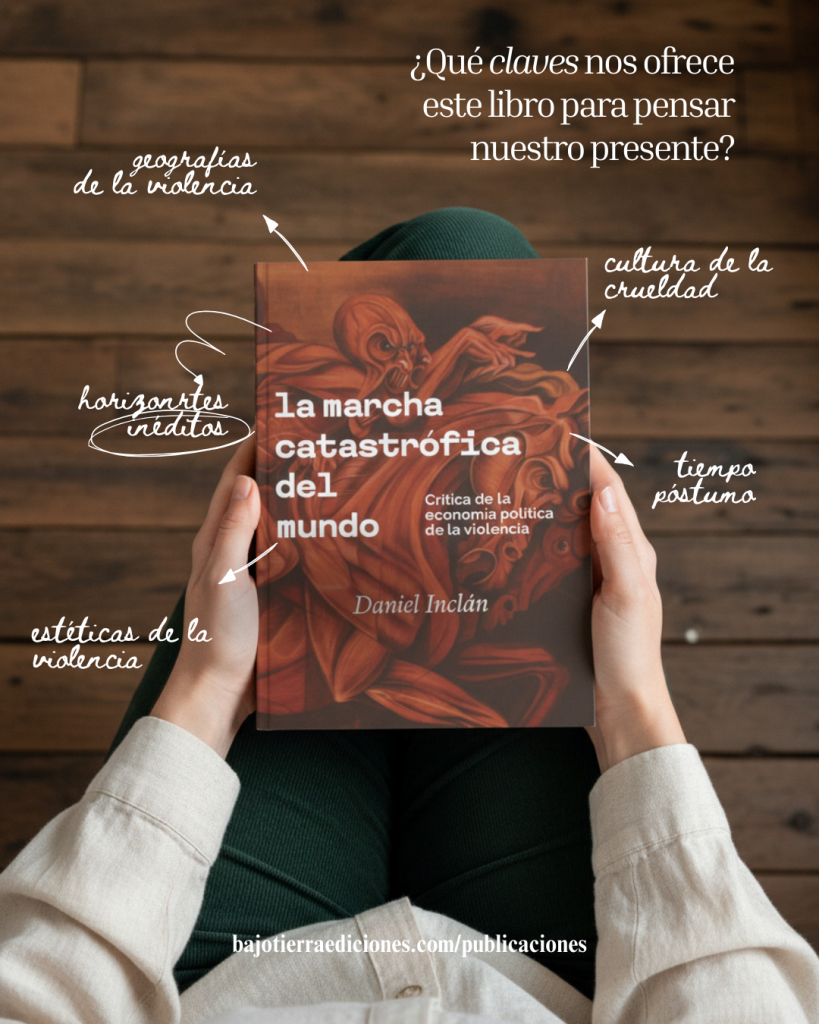

Este capítulo circula libremente y forma parte del libro La marcha catastrófica del mundo, publicado por Bajo Tierra Ediciones y el Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM). En La marcha catastrófica del mundo, Daniel Inclán sostiene que el capitalismo no sólo produce bienes y mercancías, sino también subjetividades marcadas por la crueldad: un ethos social que normaliza la competencia, la indiferencia y la inclemencia. El texto que compartimos nos invita a mirar cómo la crueldad se encarna en lo cotidiano —en la oficina, en la política, en los vínculos íntimos— y cómo se despliega como un lenguaje compartido. Al compartir este capítulo queremos abrir una conversación necesaria: ¿qué significa habitar una época donde la crueldad se vuelve dulce, aceptable, incluso deseable? ¿Qué formas de resistencia y de imaginación colectiva pueden brotar desde ahí?

There is no miracle more cruel than this.

I am dragged by the horses, the iron hooves.

I last. I last it out. I accomplish a work.

Dark tunnel, through which hurtle the visitations,

The visitations, the manifestations, the startled faces.

I am the center of an atrocity.

What pains, what sorrows must I be mothering?¹Sylvia Plath, Three women

El Dios de Dostoievski no sólo ha creado el cielo y la Tierra, o los hombres y los animales, sino también la vileza, y la venganza, y la crueldad. Y es que nunca consintió que el diablo se entrometiera en su trabajo. Porque vileza, crueldad y venganza son sin duda alguna originarias; tal vez no “magníficas”, mas siempre nuevas, “como el primer día”; y bastante alejadas de aquellos clichés bajo cuyas figuras el pecado viene a presentarse al filisteo.

Walter Benjamin, “El surrealismo”

El estado de naturaleza es el capitalista, no la mítica construcción de una colectividad sin estado y sin leyes en la que todas las personas compiten entre sí hasta la muerte. El único proceso civilizatorio en el que la competencia es la condición general de la existencia es el capitalista: las personas rivalizan por múltiples motivos, se pelean para asegurar su participación “libre” en la explotación; en los ámbitos productivos se lucha por demostrar mayores aptitudes y obtener “beneficios”; en los espacios de socialización se compite para obtener mayor atención, para ser, al menos por instantes, una figura reconocida; en los ámbitos privados se contiende para demostrar quién puede más en las actividades prioritarias de las vidas colectivas; etc. La competencia repetida deriva en resentimientos y agresiones reiteradas.

El capitalismo, sin embargo, crea un mito que invierte la realidad, para justificarse y erigir mecanismos de legitimación: en la cosmogonía capitalista se presenta una “naturaleza humana” domesticada, pero si ésta se aparta de este orden civilizado volverá la brutalidad originaria. De ahí las subsecuentes mitografías sobre el posible fin del mundo capitalista: el retorno a las formas primitivas y “atrasadas” de vida; el desborde de pasiones humanas destructivas (egoísmo, avaricia, lujuria); el fin del progreso de la humanidad. Así se pretende ocultar las lógicas destructivas que garantizan los “logros” civilizatorios (Horkheimer y Adorno, 2018; Echeverría, 1995). El mundo capitalista es ya la brutalidad, no el mundo que vendrá después.

El “estado de naturaleza” se hace más violento en el contexto de colapso, pues se experimenta una exacerbación de las directrices civilizatorias modernas: el fetichismo de la ley; la religiosidad revestida de verdad colectiva; la dominación de pocos (varones blancos y blanqueados) sobre muchos (los excluidos y sacrificables); la limpieza social necesaria para eliminar las vidas indeseables; la obediencia irrestricta; el desprecio a los “sediciosos”; la reificación de los ecosistemas y la radicalización del especismo. En el tiempo del colapso estas dimensiones desnudan sus mediaciones materiales, elaboradas durante siglos para hacer menos evidente la crisis civilizatoria sistémica del capitalismo.²

El tiempo del colapso es el tiempo de la desnudez: las estructuras predadoras prescinden de sus arreglos: los cuerpos quedan expuestos (a la intemperie y en riesgo) a los abusos de los defensores de los resabios de la civilización moderna. La desnudez no anuncia una involución o un retorno a los tiempos precivilizatorios y, por el contrario, da cuenta de los efectos de la civilización capitalista, que, aunque siempre estuvieron a la vista, se decidió ignorar en los dos últimos siglos como resultado de la apuesta por el progreso. A imagen y semejanza del rey que paseaba desvestido en su palacio, porque no quería aceptar su desnudez, ya que estaba convencido de las mitografías que le proveyeron.

El aparente cobijo de las mediaciones civilizatorias del capitalismo funciona ahora bajo formas extravagantes, como jirones de viejas vestimentas que evidencian una cierta nostalgia de la opresión y de la servidumbre voluntaria, del autosometimiento productivista y la creencia en el desarrollo. Servidumbre que se reactualiza como única forma de tener sentido en el mundo, a manera de mecanismo de pertenencia; como una renuncia necesaria para hacer posible la existencia singular. Esta servidumbre voluntaria agudiza el autoritarismo concentrado, la violencia permanente y la diseminación de formas crueles de interacción.

Pareciera que es preferible mantenerse sometido a un orden que promete estabilidad, que se alimenta del mito del estado de naturaleza, aun a costa de agudizar las operaciones de exclusión y explotación, al punto de que quienes las padecen de manera descarnada prefieren eso a vivir en un orden de cosas alternativo.

Se impone de nuevo el imperio de la ley, que no es expresión de la civilización y el orden, sino resultado de una relación de fuerza y, junto con la ley, el principio de autoridad y las derivas autoritarias, los símbolos que enmascaran la lógica destructiva del capitalismo. Ley y autoridad son mediados por una renovada cultura de la crueldad, que promueve dos mecanismos compensatorios: el miedo y la esperanza; el miedo al desorden y la esperanza en la autoridad para que resuelva los problemas. La crueldad deviene forma cotidiana que cuenta con un alto grado de aceptación.

La fuerza protagónica que empuja las mitografías civilizatorias ya no son los estados; su lugar ahora es ocupado por las corporaciones transnacionales, que venden el paquete de formas de socialización para “responder” a los tiempos adversos sin tener que cuestionar los fundamentos del sistema.³ Con ello se vuelven uno de los vectores para la propagación de la cultura de la crueldad y del autoritarismo social, que sirven para impedir una crítica radical del orden existente.

Notas al pie

- “No hay milagro más cruel que éste./ Soy arrastrada por caballo, los cascos de acero./ Resisto. Lo aguanto. Cumplo un trabajo./ Este túnel negro por el que se precipitan las visitas,/ las visitas, las manifestaciones, los rostros perturbados./ Soy el centro de una atrocidad./ ¿Qué sufrimientos, qué penas habré de cuidar maternalmente?”. Sylvia Plath, Tres mujeres.

- En una larga historia de crisis hay que reconocer algo que las aglutina. “El modo como las distintas crisis se imbrican, se sustituyen y complementan entre sí parece indicar que la cuestión está en un plano más radical; habla de una crisis que estaría en la base de todas ellas: una crisis civilizatoria. […] Cuando hablamos de crisis civilizatoria nos referimos justamente a la crisis del proyecto de modernidad que se impuso en este proceso de modernización de la civilización humana: el proyecto capitalista en su versión puritana y noreuropea, que se fue afirmando y afinando lentamente al prevalecer sobre otros alternativos […] Y se trata sin duda de una crisis porque, en primer lugar, la civilización de la modernidad capitalista no puede desarrollarse sin volverse en contra del fundamento que la puso en pie y la sostiene —es decir, la del trabajo humano que busca la abundancia de bienes mediante el tratamiento técnico de la naturaleza—, y porque, en segundo lugar, empeñada en eludir tal destino, exacerba justamente esa reversión que le hace perder su razón de ser” (Echeverría, 2000: 34-35).

- La corporación no es sólo una forma de organizar de manera más eficiente la competencia económica para asegurar la concentración de las ganancias y el ejercicio del poder; también es una forma de dominación económica y cultural (Ceceña, 2016). La lógica corporativa se diseminó hasta lograr articular a su manera la reproducción de lo cotidiano en el capitalismo; redefinió el sistema económico y político, para lograr más rápido y de mejor manera sus objetivos: ganancia y poder. Para lograrlo, se sirven no del talento comercial de los economistas, sino de un vínculo orgánico con los saberes militares y la ingeniería social. Las corporaciones se encadenan en un complejo entramado con las universidades, los organismos políticos (los partidos o fuerzas políticas de facto), las fuerzas armadas, los grupos religiosos y los medios de comunicación (Ornelas, 2016). De esta manera logran convertir al mundo en un sistema que opera bajo una lógica binaria, en la que la contingencia de las actividades humanas y no-humanas puede ser cifrada en términos de positivo o negativo, en costo o beneficio. Esta organización binaria del mundo construye bancos de información con los que se intenta anticiparse a las acciones económicas. La lógica corporativa se traduce en múltiples formas y escalas, logra que las vidas colectivas funcionen como un dispositivo económico. De ahí que hoy en día se una meta aceptada ser el empresario de uno mismo, trabajar “libremente”, con tiempos y espacios flexibles, innovando y creando alternativas, compitiendo en todo momento para demostrar que se es mejor (Han, 2012). Aquello que parecía una realidad que sólo correspondía a la competencia entre grandes empresas, hoy define la existencia cotidiana de cientos de millones de personas. Esta diseminación retroaliment el sistema, que opera bajo lógicas combinadas: como una organización jerárquica y como una organización de segmentos semiautónomos articulados. En la lógica sistémica los ritmos y formas de interacción aumentan tendencialmente bajo formas cuasimonopólicas, producen formas de diferenciación en las que se desdoblan prácticas formales e informales, legales e ilegales, destructivas y creativas. Se producen pliegues de indefinición, zonas grises, en las que se reproduce de manera eficiente y efectiva la lógica corporativa, bajo la forma de un gran simulacro que se alimenta de vidas (antes las vidas necesitaban simulacros para vivir, hoy la gran narrativa de la corporación reclama vidas, literal o metafóricamente).

Para seguir leyendo descarga el capítulo completo

Descargá, lee, comparte este capítulo, y si te interpela, acompañanos adquiriendo el libro en papel o difundiendo nuestros textos para que la conversación siga creciendo. Nuestra apuesta es doble: liberar saberes críticos para el acceso común, y al mismo tiempo sostener colectivamente la labor editorial que los hace posibles.